生後9〜36ヶ月(3歳)になると、今まで以上に動きが活発になったり、子供の意思がでてきて親と駆け引きしたりする頃です。

子供が夜にスヤスヤ眠ってくれないと、ママパパは体力が回復できなくて辛いですよね。

本記事では、生後9〜36ヶ月(3歳)で実践したい、赤ちゃんがスヤスヤ眠るための睡眠のポイントをスケジュール表とともに簡単にまとめました。気になるワンポイントもつけているので参考になれば嬉しいです。

- すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本(著者:ねんねママ(和氣春花))

- ママと赤ちゃんのぐっすり本(著者:愛波文)

- 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド(著者:清水悦子)

もっと深い知識やノウハウ、科学的根拠が知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

睡眠のポイントは以下の通りです(生後6ヶ月までと同じ)。ただし、月齢が進んで子供の意思がでてくるため、就寝ルーティンを徹底させたり、スケジュール表(目安)でお昼寝時間の長さを再確認すると良いでしょう。

- 体内時計を調整

- 光を浴びて昼モード突入

- 暗くして、夜モード突入

- 寝かしつけは簡単に

- 就寝ルーティンを導入

- 昼寝時間の長さを意識

- ひとり寝トレーニング開始可能

睡眠スケジュール表(目安)

スケジュール表は冒頭の3冊の書籍と、子供6万9544人の睡眠時間のデータを元に作成しています。

スケジュール表は目安なので、自分の子供の睡眠時間と一致していなくても全く問題ありません。

一致していない場合は、自分の子供が機嫌よく眠れているときの合計睡眠時間を把握して対応する月齢のスケジュールを確認すると良いでしょう。

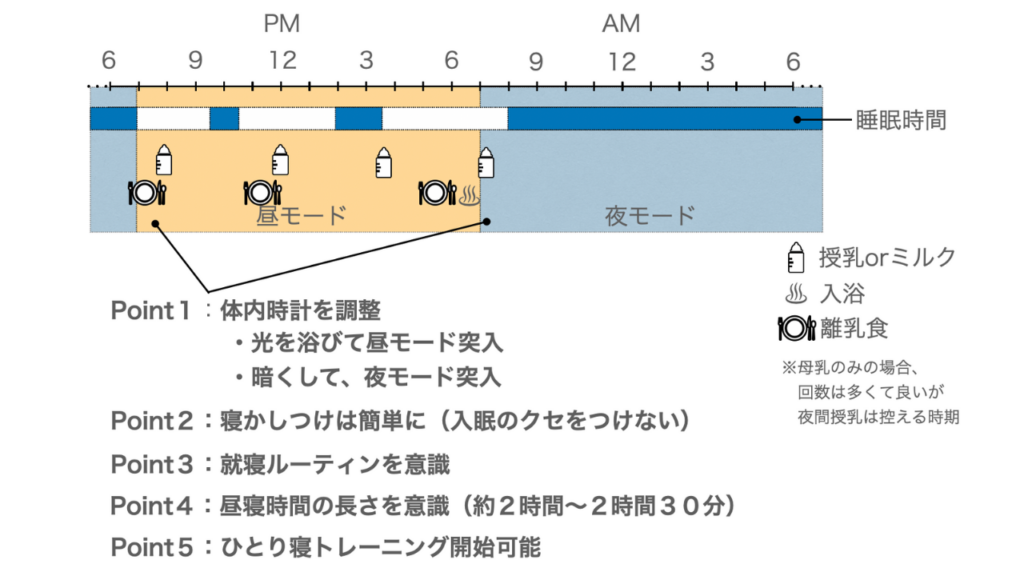

生後9〜11ヶ月

生後9〜11ヶ月の特徴は以下です。

- 合計睡眠時間 :13時間30分(夜11時間、昼2時間30分)

- お昼寝回数 :2〜3回

- 寝かしつけ目安:3時間〜4時間

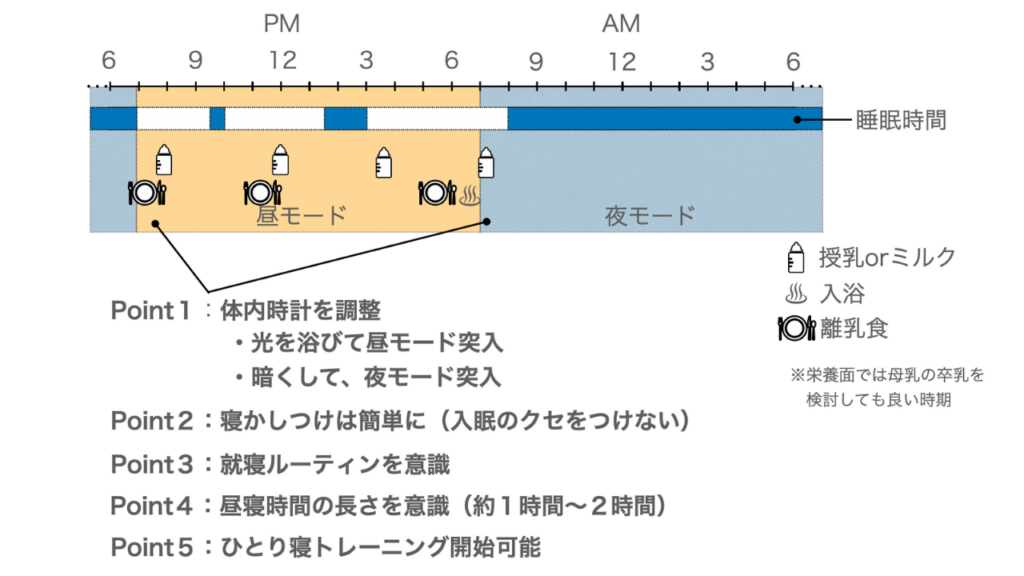

生後12〜17ヶ月

生後12〜17ヶ月の特徴は以下です。

- 合計睡眠時間 :13時間(夜11時間、昼2時間)

- お昼寝回数 :1〜2回

- 寝かしつけ目安:特になし

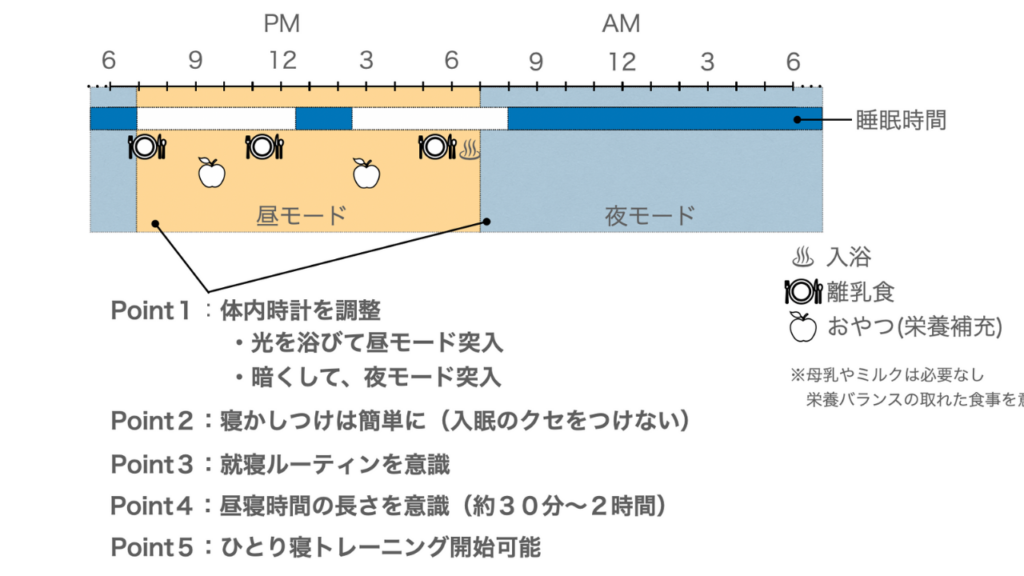

生後18〜36ヶ月

生後18〜36ヶ月の特徴は以下です。

- 合計睡眠時間 :13時間(夜11時間、昼2時間)

- お昼寝回数 :1回

- 寝かしつけ目安:特になし

睡眠のポイント(簡単に振り返り)

体内時計を調整

体内時計の調整に最も影響があるのが光です。朝の決まった時刻に、光を浴びて体内時計をリセットして規則正しい生活リズムを作りましょう。

また、夜に光を浴びると体内時計が狂います。夕方になったら照明を落とし、ブルーライトを避けて落ち着いた雰囲気を醸し出し、夜に眠る時は、できるだけ真っ暗な部屋で眠ると効果的です。

寝かしつけは簡単に(入眠のクセをつけない)

眠りに落ちた時と、起きた時(眠りが浅い時)の状態が違うと、子供は不安を感じて目を覚ます可能性が高くなります。

できるだけ起きた時(眠りが浅い時)と同じ状態で寝かしつけができると目が覚めにくくなります

眠りそうな状態で寝床につかせたり、寝かしつけ中に完全に寝てしまったら、「一度起こしてまた寝かす」という方法も一案です。

就寝ルーティンを意識

就寝ルーティン(就眠儀式)を行うと、赤ちゃんの寝ぐずりや夜泣きの改善に効果があることが研究でわかっています。

月齢が3ヶ月以降になってきたら、消灯までに行う作業をパターン化することで睡眠の質の向上が図れます。

お風呂→着替え→絵本→授乳→消灯

昼寝時間の長さを意識

昼寝時間が長くなると、夜の睡眠時間が短くなることがわかっています。夜になかなか眠ってくれない場合は、昼寝時間が長すぎる可能性があります。

お昼寝を短めに切り上げるといったことを試してもよいかもしれません。

ひとり寝トレーニング開始可能

月齢が6ヶ月以降になったらひとり寝トレーニングを始めても良いと言われています。他の睡眠ポイントを実践しても赤ちゃんが眠ってくれなかったり、何か現状を変更したいと悩んでいる方はご家庭にあったひとり寝トレーニングを検討されると良いでしょう。

- スケジュールの徹底管理と、寝かしつけは泣いても別室10分待ち(ジーナ式)

- 寝かしつけは泣いても別室3分待ち。徐々に時間を伸ばす(ファーバー式)

- 寝かしつけは泣いても別室90秒待ち(ソフィア式)

- そばで見守り。徐々に距離を伸ばして部屋をでる(キム式)

- 寝付くまで見守る。寝落ち型(ねんねママ式)

気になるワンポイント

朝寝の有無の見極め

朝寝をなくして昼寝だけでも大丈夫な子供がでてくる頃です。逆に、朝寝を無くしたことで起きている時間が長くなって中々眠れなくなってしまう場合もあります。

昼寝1回にするか、朝寝、昼寝の2回にするか、子供の様子を見ながら見極めていきましょう。

また、眠るタイミングや子供のお腹の空き具合などの様子をみて、離乳食のタイミングを調整しても良いでしょう。

つかまり立ちは無理に止めない

つかまり立ちの時期は、寝かしつけに時間がかかりがちです。「つかまり立ちをしたい!」という要求を抑えてまで寝かしつけすると、逆にぐずってしまうことも。

ある程度、つかまり立ちの要求を満たしつつ、子供が寝付けずにぐずりはじめたら、睡眠のサポートをしてあげましょう。

夜間につかまり立ちをし始めたら、ママパパの諦めも必要ですね。

そうなってしまった時は、優しく見守りましょう。

日中に体を動かそう

日中に体を動かして疲れることで夜にぐっすりと眠れるようになります。

太陽の光をたっぷりとあびて、砂場や芝生、大地の上を思う存分動き回ったり、天気の悪い日は、室内で動き回ってできるだけエネルギーを発散させると良いでしょう。

子供と親の駆け引き(意思の尊重と境界線の設定)

1歳をすぎて子供の意思がでてくると、親と駆け引きしてくるようになる頃です。

日中に、泣いて駄々をこねたら要求が通ったという経験をさせると、夜寝る時にも同じように泣いて要求してくることがあります。

夜に寝る時の要求については、就寝ルーティンを守らせる(絵本は一冊まで)など、境界線を設定して睡眠時間が不足しないようにしてあげましょう。

意思を尊重しながら境界線を設定するのはとっても難しそう。

紙に就寝ルーティンを図示(写真やイラスト)して、子供自身にルーティンをチェックさせる方法もあります。

子供の不安を取り除こう(分離不安、暗さ、おばけ)

不安を感じていると中々眠ることができませんので、不安を取り除いてあげましょう。

分離不安であれば、ママパパが近くにいてあげたり、いなくなってもまた戻ってくることを教えてあげる練習をするといったことがあります。

暗さに不安を感じている子供がいれば、ナイトライト(できれば睡眠に影響しない赤色がおすすめ)を使ったり、日中暗い部屋で懐中電灯を使って遊んだするといった方法があります。

おばけに不安を感じているのであれば、絵本で安心させてあげたり、ねんねパートナー(大きなぬいぐるみ)を横で寝かせてあげて安心させるといった方法があります。

例えば「おばけなんてこわくない」という絵本がありますね。

他にも、保育園や幼稚園に通い始めて環境が変化して不安を感じるといったこともあります。そんな時は寝る前30分間は子供と2人きりの時間を楽しんで、たっぷり愛情を注いであげると安心することがあります。

睡眠退行

1歳半頃に自立心が芽生え始めると、もともとよく眠れていた子供が眠れなくなる睡眠退行が発生することがあります。

他にもちょっとしたきっかけで、何かストレスを感じて眠れなくなることがあります。ママパパができることは限られていますが、子供に安心感を与えることを意識しつつ、睡眠の基本的なポイント(体内時計の調整、昼寝時間etc)が抑えられていることを再確認すると良いでしょう。

まとめ

本記事では、生後9〜36ヶ月(3歳)のスケジュールと睡眠のポイント(簡単な振り返り)と、気になるワンポイントについて説明しました。

睡眠のポイントの内容は6〜8ヶ月と同じですが、就寝ルーティンは、図示(写真やイラスト)して子供自身に守らせたり、昼寝時間が徐々に減ることを意識すると良いですね。

- 体内時計を調整

- 光を浴びて昼モード突入

- 暗くして、夜モード突入

- 寝かしつけは簡単に

- 就寝ルーティンを導入

- 昼寝時間の長さを意識

- ひとり寝トレーニング開始可能

スヤスヤ眠る赤ちゃんが増えて、ママパパの自由な時間が増えることを願っています、

少しでも役に立つ情報が提供できたら嬉しいです。

これからもよろしくお願いいたします!

コメント