生後6〜8ヶ月になると、昼夜の区別がついていることや夜間授乳回数が減っても脱水や栄養面の問題が少ないことから一人でおねんねするトレーニング(通称ネントレ)を始めて良い時期と言われています。

寝ぐずりや夜泣きの対応に追われて疲労が溜まって、赤ちゃんと過ごす時間がしんどくなってきてしまうということもありますよね。そんな時はネントレを検討しても良いかもしれません。

本記事では、生後6〜8ヶ月に実践したい、赤ちゃんがスヤスヤ眠るための睡眠のポイントをスケジュール表とともに簡単にまとめました。気になるワンポイントもつけているので参考になれば嬉しいです。

- すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本(著者:ねんねママ(和氣春花))

- ママと赤ちゃんのぐっすり本(著者:愛波文)

- 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド(著者:清水悦子)

もっと深い知識やノウハウ、科学的根拠が知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

生後6〜8ヶ月の睡眠のポイントは以下です。生後6ヶ月から新たに追加しているひとり寝トレーニング(=ネントレ)について解説します。

- 体内時計を調整

- 光を浴びて昼モード突入

- 暗くして、夜モード突入

- 寝かしつけは簡単に

- 就寝ルーティンを導入

- 昼寝時間の長さを意識

- ひとり寝トレーニング開始可能

ひとり寝トレーニング以外の睡眠のポイントについては別記事にまとめています。ひとり寝トレーニングに取り組む前に、その他の睡眠のポイントが睡眠のベースになっていますので、確実に抑えておきたいところです。

- 「体内時計を調整」「寝かしつけは簡単に」

- 「就寝ルーティンを導入」「昼寝時間の長さを意識」

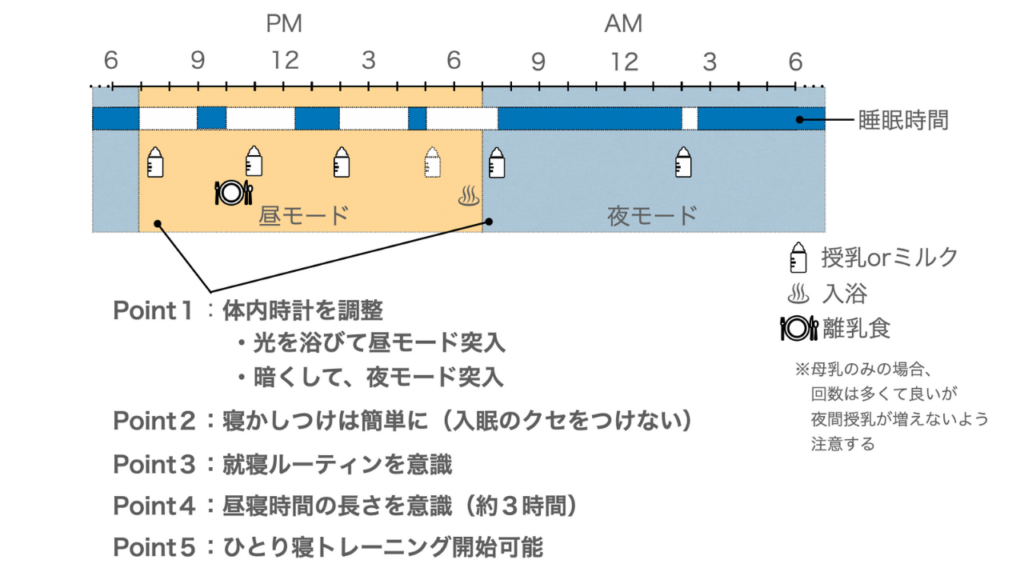

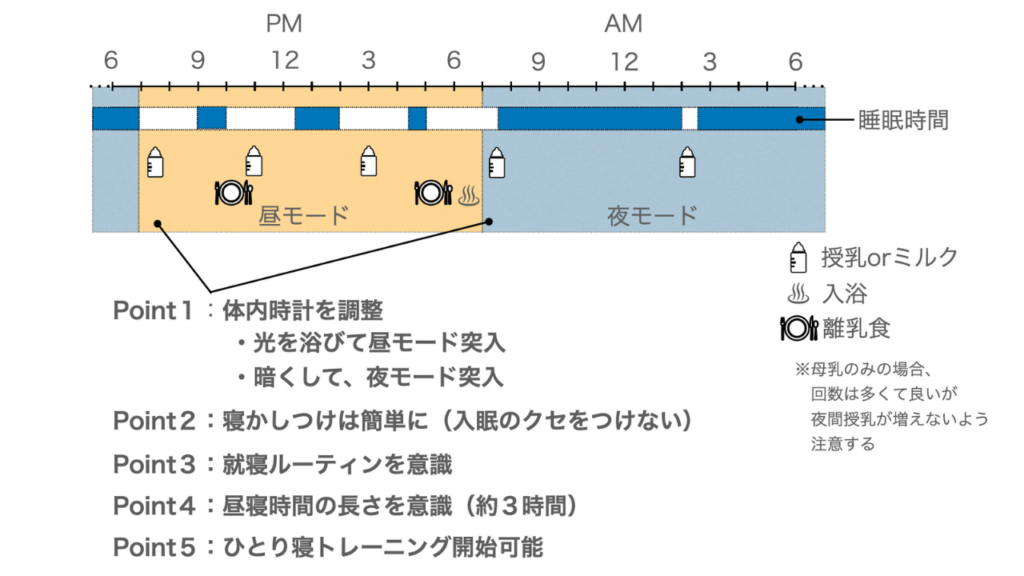

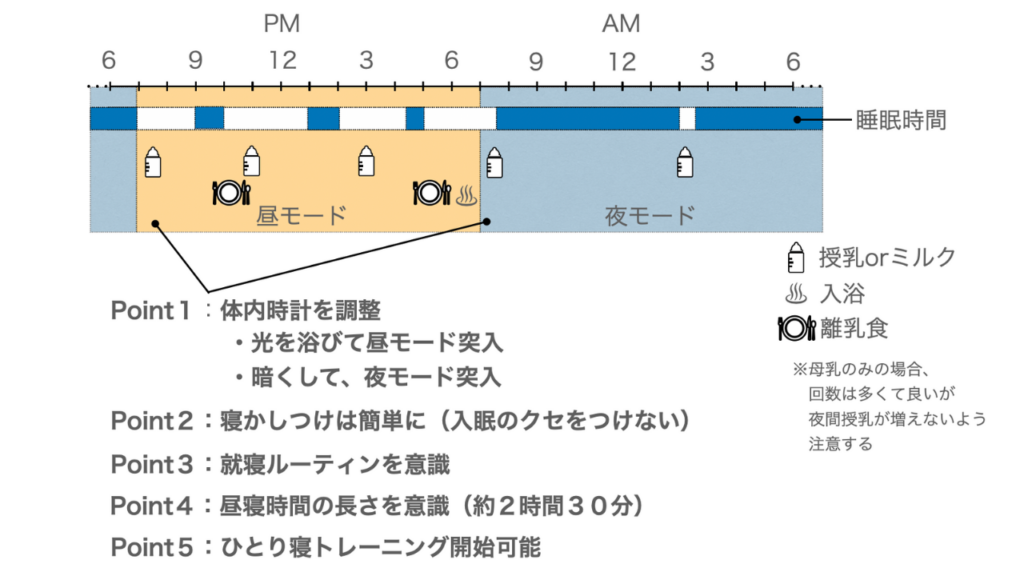

睡眠スケジュール表(目安)

スケジュール表は冒頭の3冊の書籍を元に作成しています。

自分の子供の睡眠時間と全然一致していなくても不安になる必要はありません。自分の子供が機嫌よく過ごせているときの合計睡眠時間をベースに、合計睡眠時間が一致する月齢のスケジュール表を参考にするようにしてください。

なお、書籍のスケジュール表自体が、18カ国、こども6万9544人の睡眠時間のデータ(合計睡眠時間、夜の睡眠時間、お昼寝時間)とはズレがあります。例えば生後6ヶ月の合計睡眠時間は書籍の方が1時間ほど長く設定されていました。

生後6ヶ月

生後6ヶ月の特徴は以下です。

- 合計睡眠時間 :14時間(夜11時間、昼3時間)

- お昼寝回数 :3〜4回

- 寝かしつけ目安:2時間30分〜3時間

生後7ヶ月

生後7ヶ月の特徴は以下です。離乳食が増えて忙しくなりますが、生後6ヶ月と同様の睡眠スケジュールを確保できると良いですね。

- 合計睡眠時間 :14時間(夜11時間、昼3時間)

- お昼寝回数 :3〜4回

- 寝かしつけ目安:2時間30分〜3時間

生後8ヶ月

生後8ヶ月の特徴は以下です。夕寝が必要ない子もでてきますが、夕寝が必要なのにうまく眠れないような場合は昼寝時間の長さやタイミングを意識(お昼寝を短く、早めにとるなど)と言った調整をしてみてください。

- 合計睡眠時間 :13時間30分(夜11時間、昼2時間30分)

- お昼寝回数 :2〜3回

- 寝かしつけ目安:3時間〜3時間30分

睡眠のポイント(ひとり寝トレーニング)

ひとり寝トレーニングの方法を5種類紹介します。厳格なスケジュール管理が必要な方法(ジーナ式)から、子供が寝落ちするまで寄り添う方法(ねんねママ式)まで多種多様です。

- ジーナ式 カリスマ・ナニーが教える 赤ちゃんとおかあさんの快眠講座(ジーナ式)

- 赤ちゃん寝かしつけの新常識(ソフィア式)

- すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本(ファーバー式、キム式、ねんねママ式)

ママパパの性格や周囲の環境、赤ちゃんの性格など考慮して、自分に適したひとり寝トレーニング方法を見つけられることを願っています。

もちろん、ひとり寝トレーニングは生後6ヶ月から開始可能としていますが、現状に困っていなければ無理して始める必要はありません。

海外では0歳の時から子供をひとり寝させて、親子ともに睡眠の質を確保する方法がとられるようですが、日本では小学生に上がるタイミングや、子供が自らひとり寝したいと言い出すタイミングを待ってから子供をひとり寝させるという人が多いのではないでしょうか。

ひとり寝トレーニングの最中は、親子ともに大変な気持ちを感じることになります。大変な気持ちを感じてまで0歳児のうちから睡眠の質を改善する必要性があるか、検討の上取り組んでください。

開始条件

ひとり寝トレーニングの開始条件の目安を以下に示します。月齢が早い方がトレーニング効果は高いと言われていますが、逆に乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクも高いので、目安は遅めの月齢を採用している書籍をベースに設定しました。

- 生後6ヶ月以上

- 体重が成長曲線内であること

- 病気などの問題がないこと

トレーニング方式によっては新生児から実施することを推奨しているものもあります。寝床の安全性は絶対に確保しましょう。

スケジュールの徹底管理と、寝かしつけは泣いても別室10分待ち(ジーナ式)

ジーナ式の最大の特徴は、月齢毎に、睡眠、授乳、入浴などのタイムスケジュールを決めて徹底的に管理することです。朝晩の光のコントロールで体内時計を調整しつつ、日中の授乳、昼寝、入浴の時間も分単位で管理することで、体内時計を徹底的に整えます。

1歳頃までタイムスケジュールが守って生活リズムを子供に叩き込ませるので、この方式を実施する場合は、継続してスケジュールを守り続ける強い覚悟が必要です。

- ベビーベッドに寝かせて、ママパパは別室に移動

- 寝る部屋は真っ暗にする(昼寝の時も!)

- 授乳は基本的に日中に必要量を飲ませ、夜間は飲ませない(ミルクが前提)

- 授乳と睡眠の関連性をなくすため、授乳後はすぐに寝かさない

具体的な寝かしつけの方法は以下です。定期的に様子を確認するものの、泣いていても基本的に抱っこなどはせずに泣かせっぱなしにしますので、ママパパとしては忍耐が必要です。

- おやすみと声をかけて、ママパパは別室に移動

- 10分待つ

- 子供が起きていたり泣いていたら、部屋の様子を確認(抱っこはしない)

- 2〜3を繰り返す

- 1時間経っても寝ないようであれば、抱っこしてあやす

実際にジーナ式でひとり寝トレーニングをする場合は、書籍(ジーナ式 カリスマ・ナニーが教える 赤ちゃんとおかあさんの快眠講座)を読んで、月齢毎のスケジュールや細かい注意点などを把握して取り組むことを推奨します。

トレーニングのためとはいえ、泣いている子供を1時間以上抱っこしないのはママパパの心が痛む可能性があります。途中で方針がぶれたりしないように書籍を読んで自信をつけましょう。

赤ちゃんが夜19時〜朝7時までスヤスヤ眠るようになれば、ママパパの時間ができるので書籍への投資対効果はかなり高いと思います。

体内時計を徹底的に合わせるという方針なので、他のどのネントレよりも効果が高そうな気がしました。

寝かしつけは泣いても別室3分待ち。徐々に時間を伸ばす(ファーバー式)

ファーバー式は子供を別室の寝床に置いたら、一定時間部屋の外にでたら短時間寝室に戻り、また一定時間外に出るという流れを繰り返します。ジーナ式では一定時間(10分待つ)が固定でしたが、ファーバー式では、部屋の外に出ている時間を徐々に伸ばしていくところが特徴的です。

| トレーニング開始日数 | 外に出る時間 1回目 | 外に出る時間 2回目 | 外に出る時間 3回目以降 |

| 1日目 | 3分 | 5分 | 10分 |

| 2日目 | 5分 | 10分 | 12分 |

| 3日目 | 10分 | 12分 | 15分 |

| 4日目 | 12分 | 15分 | 17分 |

| 5日目 | 15分 | 17分 | 20分 |

| 6日目 | 17分 | 20分 | 25分 |

| 7日目以降 | 20分 | 25分 | 30分 |

- おやすみと声をかけて、ママパパは別室に移動

- 「ファーバー式の部屋の外に出る時間」に従って、一定時間部屋の外で待つ

- 子供が起きていたり泣いていたら、1〜2分なだめてすぐに退室(寝かしつけではなく安心させる程度)

- 2〜3を寝付くまで繰り返す

ジーナ式よりもスケジュール管理が緩いことや、外に出る時間が最初は短い3分から始まっているので少し気軽に取り組みやすい気がします。

自分ひとりで眠れるようになるというのは、睡眠のポイントで伝えている「寝かしつけは簡単に(入眠のクセをつけない)」と通じるところがあります。

常に「起こして寝かす」を実践しておくと、ひとり寝トレーニング無しでもひとり寝できるようになるかもしれませんね!

寝かしつけは泣いても別室90秒待ち(ソフィア式)

ジーナ式、ファーバー式と同じく、子供を別室の寝床に寝かしつけたら一定時間部屋の外で待ち、泣いていたら短時間なだめてもう一度一定時間部屋の外にでる方法です。一定時間が90秒待ちと短めなのが特徴なので、前述の2方式と比較すると少し取り組みやすくなっています。

- おやすみと声をかけて、ママパパは別室に移動

- 本格的に夜泣き(ギャン泣き)を始めたら、90秒部屋の外で待つ

- 部屋に入り、2〜3分あやしたらすぐに退室(寝かしつけではなく安心させる程度。泣いていても退室する)

- 2〜3を寝付くまで繰り返す

なお、この方式はトレーニングの開始条件が少し緩くなっています。

- 生後3ヶ月以上

- 体重が5kgを超えている

- 長く眠った日があった

ソフィア氏考案の方式の詳細が知りたい場合は、書籍(赤ちゃん寝かしつけの新常識)を参考にしてください。

ジーナ式、ファーバー式に比べると、ひとり寝できるようになるまで時間がかかりますが、泣かせている時間が90秒と短めなので、ママパパの赤ちゃんへの罪悪感が他の2方式に比べて少ないですね。

実は「夜泣きは90秒待ってからあやす」というルールは、同室で寝ている赤ちゃんにも有効です。

たるみ家は大きくなるまで同室で寝たいので、90秒待ちのルールだけは寝かしつけに使って夜泣きの少ない子に育てようとしています!

そばで見守り。徐々に距離を伸ばして部屋をでる(キム式)

キム氏が提唱したスリープレディーシャッフル(SLS)と言います。赤ちゃんの寝床(ベビーベッドなど)と親が見守るポジションの距離を徐々に離していくという方法です。距離が徐々に離れていくことから、フェイドアウトメソッドとも言います。

具体的に親が見守るポジションは以下の通りです。

| トレーニング開始日数 | 親が見守るポジション | 泣いた時の対応 |

| 1〜3日目 | 寝床の横 | 声かけ。声かけでダメならトントンしたり撫でて落ち着かせる |

| 4〜6日目 | 寝床とドアの中間地点 | 触れずにできるだけ声かけのみ |

| 7〜9日目 | 部屋のドアの前 | 最小限の声かけのみ |

| 10〜12日目 | ドアを開けた部屋の外 | 〃 |

| 13日目〜 | 徐々にドアを閉めた外へ | 〃 |

- おやすみと声をかけて、ママパパは上記表の「見守るポジション」に移動(横に椅子を置いて座る)

- 泣いて寝付けなければ、上記表の「泣いた時の対応」をする

- しっかり寝付けるまで見守り、眠りが深くなったら子供の寝ている部屋から出る

子供のそばにママパパがいたら、子供が落ち着いてくれるケースに向いています。ママパパがいるのに抱っこしてくれないと泣き叫ぶようなタイプの子供は、見守っても眠ってくれないので違う方法を検討した方が良さそうです。

子供が寝付くまでそばで見守るのでママパパの負担は大きいです。ただ子供をずっと見守っていられるので、罪悪感は少しだけ少ないかも。

寝付くまで見守る。寝落ち型(ねんねママ式)

距離を徐々に離していくキム式とは異なり、常に子供の隣で見守る方法です。

- おやすみと声をかけて、ママパパは赤ちゃんの寝床の隣に座る

- 泣いて寝付けなければ、声かけをする

- 声かけでも寝付かなければ、トントンしたり撫でて落ち着かせる

- しっかり寝付けるまで見守り、眠りが深くなったら子供の寝ている部屋から出る

1人で泣かせることなく、常に隣で見守ってあげるため、体の触れ合いなしでひとり寝できるようになるまでには数ヶ月ぐらいかかるイメージです。

今回紹介した5つの方式のなかで、一番子供を泣かせない方法です。

睡眠のポイント「簡単な寝かしつけ(入眠のクセをつけない)」の最終形態(声かけのみ)とも考えられます。

睡眠のポイントを着実に実施することが、ひとり寝トレーニングにもつながっていきます。

気になるワンポイント

赤ちゃんの不快の新要素「歯ぐずり」

生後6ヶ月頃には歯が生え始めることによりて、赤ちゃんが不快(かゆみ)を感じる「歯ぐずり」というものがでてきます。

その場合、歯が生えてきてかゆみを感じる部分を冷やしてあげると効果的です。具体的には、冷やしたスプーン、おしぼりを噛ませたり、冷たく清潔にした指でマッサージしてあげると良いでしょう。

また、歯固めという赤ちゃんが噛むことを目的に作られたアイテムもあります。歯固めを赤ちゃんに与えるというのも歯ぐずりを防ぐ方法になります。

ママパパが見えない「分離不安」が発生

生後7ヶ月頃にはママパパと他の人を区別できるようになることによって、ママパパが見えなくなると、不安を感じて泣き出してしまう「分離不安」が発生することがあります。

ママパパの姿が見えなくなっても、少ししたらすぐに戻ってくるということを理解してもらう練習をしたり、姿を見せて赤ちゃんを安心させてあげましょう。

- 「いない いない ばぁ」をして、見えない時間を徐々にのばす

- 声かけをしてから、短い時間姿を隠す練習をする

- 姿が見えない時に泣き出してしまったら、姿が見えない状態で声だけかける

- 眠る時に、「眠った後は隣の部屋にいるからね」と声かけする

ただし、分離不安は2歳頃まで続くと言われていて、ママパパへの愛着がついているという成長の証でもあります。

「分離不安で泣いているんだ」とママパパが知識を持っていれば、不安を解消する練習(成長を促す)して対策したり、この時期は仕方ないと諦めもつきますね

ハイハイやつかまり立ちをしたら、寝床の安全性を確認

ズリバイやハイハイ、つかまり立ちなど、赤ちゃんの動きが活発になってくるころです。赤ちゃんの動きに合わせて、寝床が本当に安全か再確認しましょう。

具体的には赤ちゃんが寝ぼけてハイハイして家具にぶつかったりしないか、ベビーベッドであればつかまり立ちして転落しないかなど、赤ちゃんの行動範囲を見極めて、周辺環境の安全を保つようにすると安心です。

睡眠退行

急速な脳や体の発達に伴って、もともとよく眠れていた赤ちゃんが眠れなくなる睡眠退行が発生することがあります。

成長に伴う赤ちゃんの不快や不安を取り除いてあげられたら良いですが、ママパパにできることは限られています。特に焦ることなく、睡眠のポイントが抑えられているか再確認しましょう。

睡眠退行は赤ちゃんがストレスを感じることで発生します。小学生ぐらいになっても大震災を経験した後には睡眠退行が発生したりするようです。

そんな時は、寝る前にハグなどをして、不安を取り除いてリラックスさせてあげるとよいですね。

まとめ

本記事では、生後6〜8ヶ月のスケジュールと睡眠のポイント(ひとり寝トレーニング)について説明しました。

- 体内時計を調整

- 光を浴びて昼モード突入

- 暗くして、夜モード突入

- 寝かしつけは簡単に

- 就寝ルーティンを導入

- 昼寝時間の長さを意識

- ひとり寝トレーニング開始可能

ひとり寝トレーニングを実施する前に、生後0ヶ月からの体内時計の調整と入眠のクセをつけないことや、生後3ヶ月以降の就寝ルーティンや昼寝時間の長さを意識することを確実に抑えておきましょう。

ひとり寝トレーニングをしなくても、他の睡眠のポイントを抑えるだけで赤ちゃんがスヤスヤ眠るようになるかもしれません。

スヤスヤ眠る赤ちゃんが増えて、ママパパの自由な時間が増えることを願っています、

少しでも役に立つ情報が提供できたら嬉しいです。

これからもよろしくお願いいたします!

コメント