こんにちは、たるみです

子どもの頭を良くしたい場合、具体的にどうしたら良いのでしょうか?

歩き始める1歳から3歳は感覚が目覚ましく発達するゴールデンエイジと言われています。その期間に適切な育児をすることで、これからの時代を生き抜ける頭が良い子(=創造的かつ感性豊かな子)になってくれると嬉しいですよね!

本記事では、創造的かつ感性豊かな子を育てるための書籍「1歳からみるみる頭がよくなる51の方法」で紹介されている具体的な手法の基礎となる考え方を独自にまとめました。

- 五感を刺激して脳を育てる

- 単純な繰り返しで、技術が向上する

- 褒めて興味を継続させる

- 子供に見せてマネさせる

- 複雑なことは単純なことの組み合わせ

頭を良くする基礎的な考え方を知れば、日々の子育て(遊びやあやし方)に取り入れることもできますね!

著者は、京都大学名誉教授・医学博士で脳科学の権威の久保田競さんと、脳科学おばあちゃんこと久保田カヨ子さん。脳科学の知識に基づいた「クボタメソッド」で3000人以上の赤ちゃんの脳を活性化するなど実績があります。

それでは、頭を良くする基礎となる考え方について解説していきます!

脳を発達させるために、五感に刺激を与えよう

脳の発達のキーポイントとなるのが、五感の刺激です

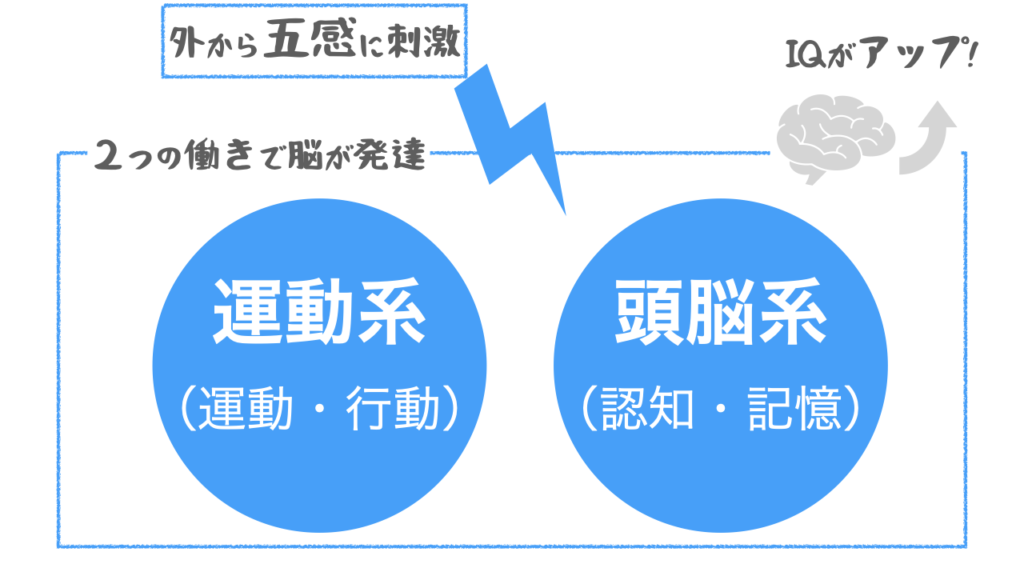

脳のメカニズムとして、外の世界から五感が刺激されると、脳は2つの働きをします。

1つは、運動・行動(=運動系)することで、もう1つは認知・記憶(=頭脳系)することです。

生まれたばかりの子どもは、運動系も頭脳系もほとんどできませんが、2つの働きを経験することで、運動系も頭脳系が学習されます

学習した結果、脳は大きくなり神経細胞(ニューロン)や継ぎ目(シナプス)が増えて、知能指数(IQ)が高まります。

IQが高いと自己肯定感も高くなるので、幸せになれそうです!

五感に刺激を与えよう!

単純な繰り返しで技術は向上する

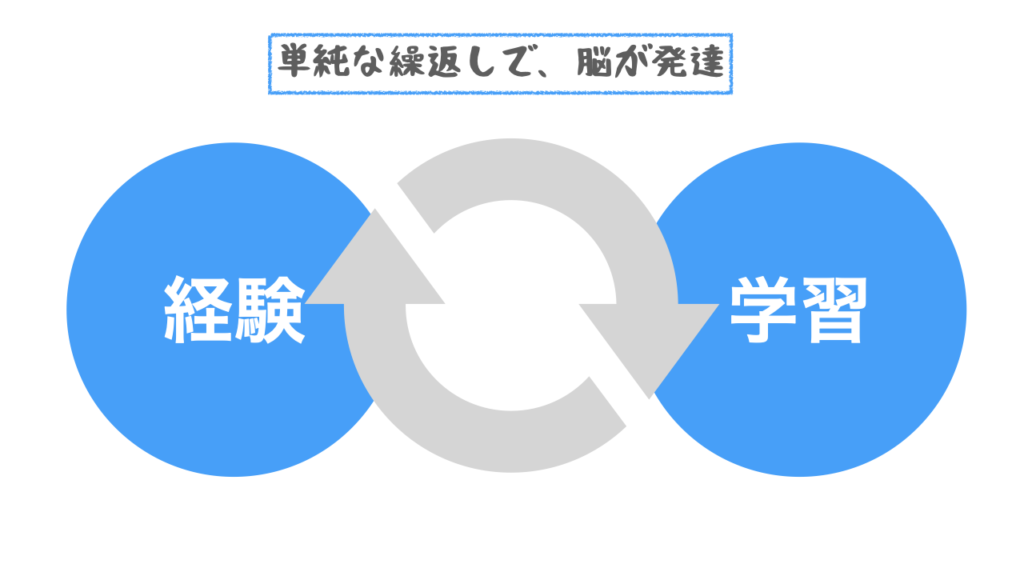

できることを沢山経験することで、子どもはどんどん学習して技術が向上していきます

経験と学習のサイクルを回して脳を発達させましょう

3歳までの幼児教育は、理屈でなく、何度も繰り返しできる環境と働きかけで感覚をきたえることに尽きます。

1歳からみるみる頭がよくなる51の方法(著者:久保田競、久保田カヨ子)P93

子どもの五感はまだまだ未熟です。単純な正しいことを何度も繰り返すことが経験と学習のサイクルを回すことにつながります。

- 追視をしたり、様々な種類の色を見せたり

- 常に大人の言葉で話しかけたり、音の強弱や高低を徐々につけたり

- 体にふれて遊んだり、同じ動作を繰り返したり

- さまざまな匂いを嗅がせて、言葉で説明してあげて

- 沢山の種類の食べ物を与えてあげる

モンテッソーリ教育でも、夢中で取組める環境を子どもに与えて、同じことをずっとやるので共通点を感じます!

単純なことを繰り返すことが大切ですが、飽きて興味を失ってしまうと問題です。

興味を失った状態では、何度も繰り返しても学習効果は薄いものになってしまうため、興味を継続させる方法が必要です

褒めて脳に快感を与える!やっていることの興味を継続させる

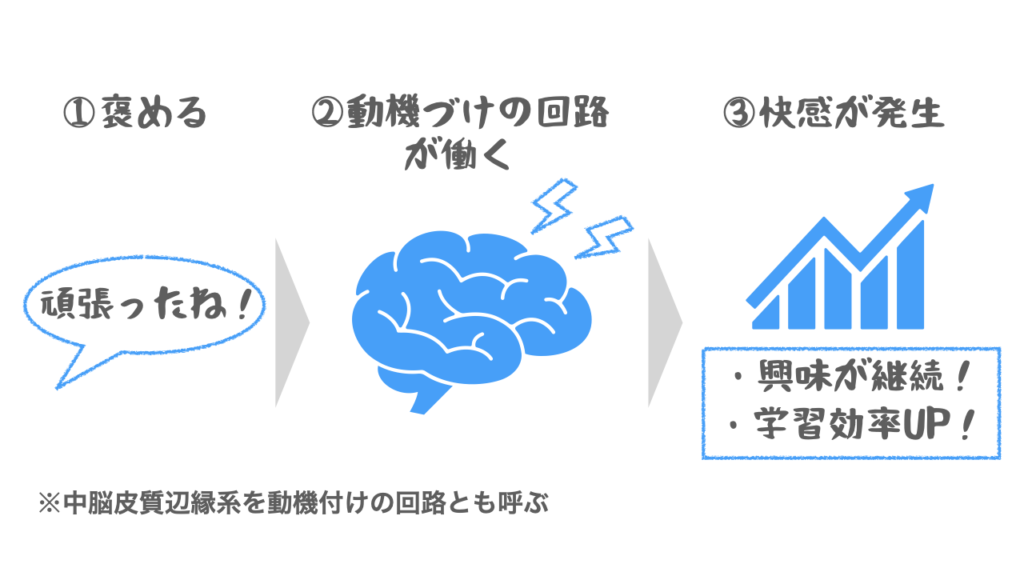

興味を続けさせる方法は、褒めることです!

褒められると「中脳皮質辺縁系(動機付けの回路と呼ばれる)」が刺激されて快感が発生するため、興味が継続しやくなります

また、動機付けの回路が働くと、快感発生と共に記憶を司る海馬や前頭葉の働きを高めるため、訓練、教育、学習の効果もアップします。

「褒めて育てなさい」ってよく耳にするけど、脳科学的にも褒めて育てることが良いですね!

逆に、子どもがやっていることを批判すると興味を失ってしまいます。意欲的な子どもにするためには、大人の基準で子供を評価(批判)しないことが大切です。

また、自己主張をし始めたときは、絶好のチャンス!

挑戦したがったら、したいことをさせてママパパの計算通りの成功と失敗をさせてください

成功には「褒め言葉」を、失敗には「励まし」を使い分けてやる気を引き出しましょう!

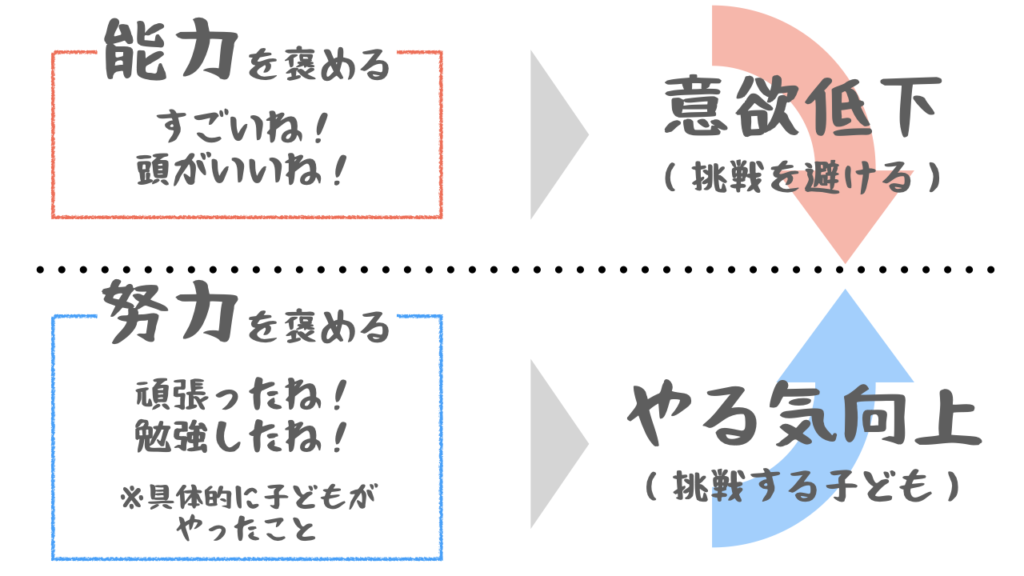

実は褒め方にはポイントがあります

- 能力はほめない

- 努力をほめる(具体的に子供が達成した内容)

能力をほめると子どもの意欲を失うというミューラー教授の研究データがあります。研究の調査対象は小学生(10~12歳)ですが、褒め方のポイントは小さい頃から意識しておいて損はないと思います!

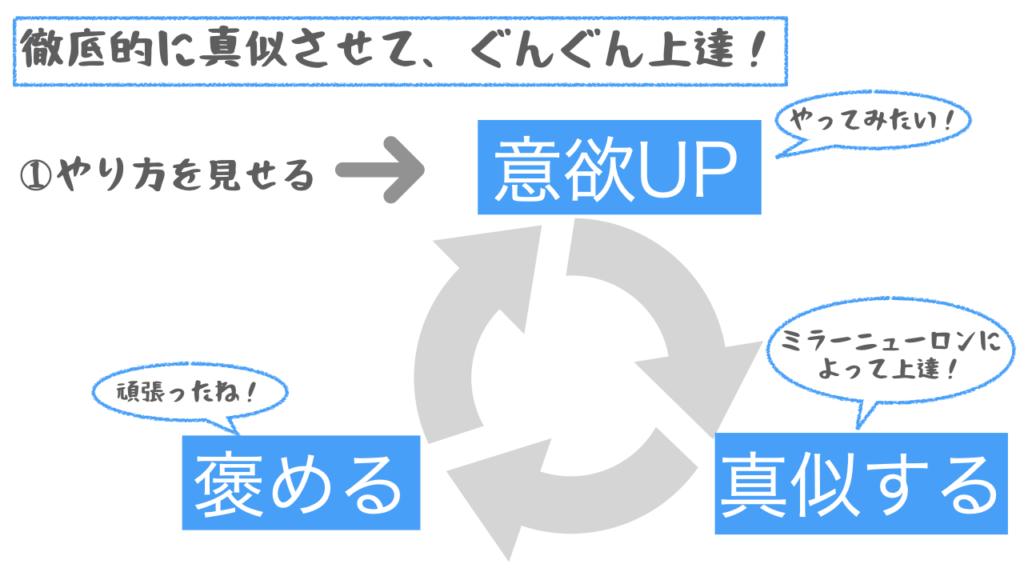

道具の使い方は見て覚えるモノ!子供に見せてマネさせる

子どもの成長に伴い、使えるようになって欲しい道具は次第に増えますよね。

- スプーン、お箸、コップ等の生活用品

- 鉛筆、ハサミの文房具

- ちょっと高度なオモチャ

道具の使い方を早く覚えさせるコツは、興味を持たせてマネさせることです。マネをすると脳の運動前野の鏡神経細胞(ミラーニューロン)が働いて、器用に手を動かすのをサポートします

- Step1道具に興味を持つまで、ゆっくり待つ

興味を持たない状態で道具を使わせようとしても学習効果は低め。ママパパが道具を使うのをみせて、子どもが興味を積極的に引き出します

- Step2使い方を徹底的にマネさせる

マネられたら褒めて、またマネさせる。単純な繰り返しが技術力を向上します

- Step3上手になったら1人で道具を使わせる

脳科学の観点で補足すると、体を上手く動かして道具を使うというのは、脳の運動・行動(=運動系)に関係します

脳の運動系を働かせるには、まず見て覚えさせることが第一です。運動の記憶は運動野、運動前野など、運動に関連した脳で保存されます

ママパパは上手な使い方を見せるように、意識したいですね!

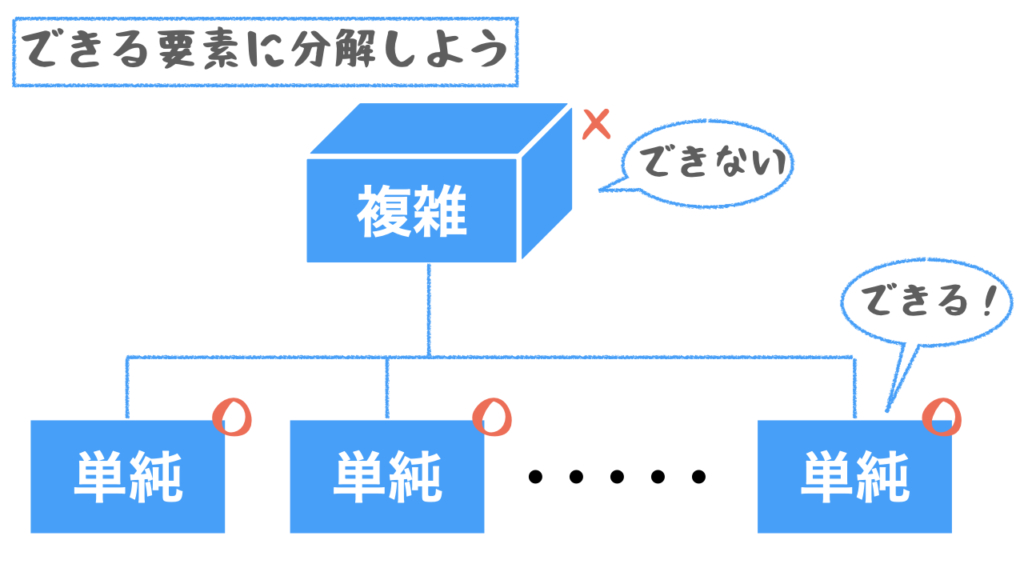

複雑なことは単純なことに分解!できる要素を増やしていく

子どもは、目で見た情報を使って、手足を連動させることに慣れていません。ママパパにとって簡単なことでも、子どもには非常に複雑な動作であることがとっても多いです

子どもがなかなか上手くできない複雑な動作があったら、その動作がどんな要素からなりたっているか分解して「できない要素」を「できる要素」に1つ1つ変えていくことが大切です

例えば、階段の昇り降りなどは、段差を目で認識して、高さを予測しながら手足を前に進めますので目と手足を連動させるので複雑な動作になります

そんな時は子どもがやり易い高さの段差を与え、「高さの予測」という作業を減らすのも工夫の一つです。手足だけで昇り降りの練習ができるので、次第に昇り降りが上手になっていきます。

できない複雑な動作をやらせつづけてもなかなか上達しないので、少しづつできることを増やしてあげましょう。

- 複雑な動作を分解し、スムーズにできない単純な動作が何か見つける

- スムーズにできるように、興味を引いて繰り返し回数をこなす

小さなコトの繰り返しで、次第にできるようになっていくんだね

まとめ

書籍「1歳からみるみる頭がよくなる51の方法」を読んで、具体的な手法の基礎となる考え方を独自にまとめました。

- 五感を刺激して脳を育てる

- 単純な繰り返しで、技術が向上する

- 褒めて興味を継続させる

- 子供に見せてマネさせる

- 複雑なことは単純なことの組み合わせに分解

日々の子育てでポイントを意識して、頭の良さ(=創造力と感性の豊かさ)を育んであげたいですね

実際の書籍は、イラスト付きで具体例が満載で、五感(視覚、嗅覚、聴覚、触覚、味覚)をそれぞれ伸ばす方法が紹介されています。

例えば、絵心を育てるコツも紹介されています。グチャグチャ描きをやめさせて自由な絵を描けるようにするためには、指定した課題(円や線)を書かせるのが良い等、参考になる情報がありました!

基礎となる考え方も大事だけど、具体的な方法が知りたい!という方は書籍を読むと色々な発見があるかもしれませんね!

最後までお読みいただきありがとうございました!

少しでも参考になれば嬉しいです!

コメント